1988年的桂西晨雾里,南宁冶金地质调查所(中国冶金地质总局广西地质勘查院前身)的钻探队,在天等县进结镇的山坳里竖起了第一座钻塔。钻塔高12米,在喀斯特峰丛间像根孤独的桅杆,老李攥着冰凉的钻杆,钻探队董队长一声“开钻”——开启了冶金地质人在桂西找锰矿的三十年艰辛路。

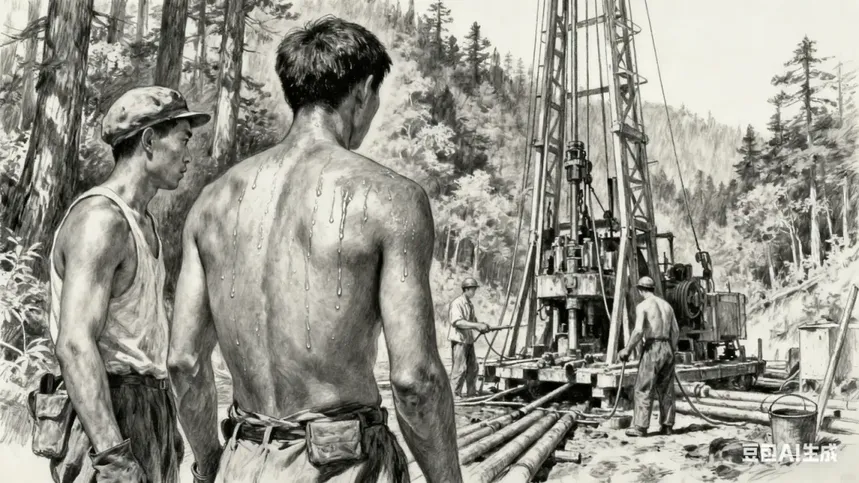

天等的山是“硬骨头”。钻探队要在龙茗镇的陡坡上布孔,60斤一根的“50”钻杆一人扛,钻机解体后靠八人抬,脚下是碎石路,手边没护栏,走一步滑半步。有次老李脚下一绊,钻杆往坡下滚,他扑上去死死抱住,膝盖在石头上磨出个血窟窿,只顾着喊“别碰坏钻杆”。那时的钻机是Xy宜昌科研所生产的-600型,机身震得人胳膊发麻,钻杆钻进石灰岩地层,每米都像在啃生铁。正午的太阳晒得钻塔发烫,工人们光着膀子,汗水顺着脊梁往下淌,在地上积成小水洼,裤脚沾满泥浆,干了就结成硬壳。最熬人的是雨季,暴雨冲垮了临时工棚,大家挤在钻塔下的草棚屋里,听着山洪在峡谷里咆哮,夜里只能抱着钻杆打盹,生怕钻机被冲走。可天一亮,雨刚小些,又扛着工具往钻场跑——国家等着锰矿炼钢铁,计划手册上的“硬指标”,容不得半点耽搁。

到了靖西,艰辛换了模样。靖西的锰矿藏在更深的地层里,1995年,南宁冶金地质调查所的钻探队在这里开启深部勘探,钻孔要打到500米以下。那时刚赶上市场经济转型,队里要自负盈亏,钻杆、泥浆都得算着用。老麻是1986年进队的技术员,记得第一次在同德乡布孔,为了节省运费,他和工友们用人力三轮车将钻机零配件从公路边往山上运,几趟下来,手掌打起血泡,肩膀也磨得红肿,晚上用热毛巾敷一敷,第二天接着干。深部钻探最怕遇到断层,有个钻孔在380米处碰到溶洞,泥浆瞬间漏光,钻杆卡在孔里。方书记连夜带人抢修,零下几度的天,手伸进冰冷的泥浆里捞钻杆,冻得指关节发僵,后来右手食指还落下了风湿,一到阴雨天就疼。可当第一块带着锰矿光泽的岩芯从孔里取出来时,所有人都忘了疼——深灰色的矿石上泛着金属光,那正是他们在市场经济浪潮里守住“找矿初心”的证明。

新世纪的脚步里,艰辛有了新的重量。2010年,南宁冶金地质调查所再次进驻天等,“地质区段长”王工讲这次的目标是寻找高品质氧化锰矿。秦工是队里的“技术派”,他记得第一次用新的液压钻机,却遇上了更复杂的地层——天等县驮堪乡的矿层夹在页岩和砂岩之间,岩芯采取率总不达标。为了保住岩芯,他们把钻进速度从每分钟80转降到50转,每钻进半米就起钻,一天下来,工人们的腰都直不起来。有次为了跟踪一个矿脉,钻探队在山里扎了三个月,春节都没回家。周机长的女儿那年刚上小学,那时交通和通信都是所值班车送给,信件中他女儿问“爸爸什么时候回来”,他揉了揉发红的眼睛,回信中说“等爸爸找到‘黑金子’,就带你看大山。”他把女儿照片贴在蚊帐上,累了就看一眼——那是支撑他们在深山里坚持的暖。

2015年的靖西,钻探队的营地变了样,集装箱板房有空调,食堂能做热乎饭,但找矿的艰辛从未减少。年轻技术员小阳第一次跟着队里在湖润镇勘探,就遇上了难题:矿层在地下600米,钻孔要穿过三层含水层,防漏水成了大问题。他们白天调试泥浆配比,晚上查资料到深夜,有次连续熬了48小时,终于找到合适的泥浆配方。当岩芯管里取出满管的锰矿岩芯时,小阳眼睛亮了——他终于懂了前辈们说的“矿缘”,那是与桂西的山、深地下的矿,结下的不解之缘。那年冬天,钻探队完成了靖西朴隆大型锰矿的勘探报告,当数据上报时,夏总摸着报告上的岩芯照片,想起了1988年的老李、1995年的老王,想起了那些在钻塔下度过的日夜。

三十年光阴,南宁冶金地质调查所的钻探队,在天等、靖西的深山中留下了无数钻痕。从1988年的普通钻机到2020年的全液压设备,从计划经济的“指标任务”到市场经济的“精准勘探”,变的是技术和时代,不变的是地质人找矿的执着。那些磨破的手套、冻伤的手指、错过的团圆,最终都化作了桂西大地上的锰矿资源图,化作了国家工业发展的基石。

如今,天等、靖西的山坳里,钻塔依旧矗立,新一代的冶金地质人,正握着前辈传下的“接力棒”,继续在深山中探寻。他们知道,每一米钻进,都是对前辈的致敬;每一块岩芯,都是对这片土地的承诺。而那些藏在深地下的锰矿,早已成了桂西山水间,最厚重的冶金地质人记忆。